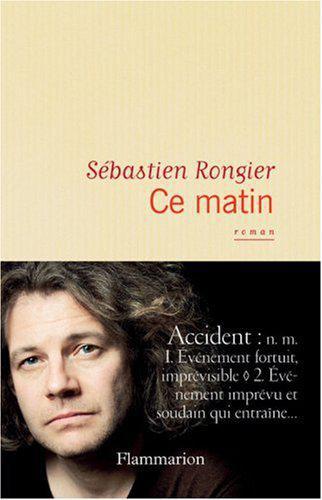

Accueil > Romans, récits > Ce matin , Flammarion, 2009 > En chemin, en retour

En chemin, en retour

mardi 6 janvier 2009, par

On y retourne forcèment.

Ce matin-là comme il neigeait, on est finalement parti en train : 53 minutes depuis la gare de Bercy. Assez régulièrement, on croise l’auteur des Petits Traités qui sort avec son petit sac à dos et file sur la droite. On ne s’est jamais planté devant lui pour dire combien ses livres, son écriture comptent parce qu’il rentre tranquillement chez lui et que les quais de gare sont faits pour les adieux déchirants, pas les exercices d’admiration à la sauvette des fins de matinées frisquettes quand on pense avant tout à la chaleur et à la nourriture.

On regarde dans le train les lignes des paysages qu’on connaît, qu’on redécouvre toujours. La campagne parfois, les maisons qu’on frôle, les jardins, ce qu’il y a dedans : des tubes d’acier qui forment des balançoires, des tables où l’on mange, des tables sur lesquelles on pose tout un tas de saloperies, des caravanes verdies, mousseuses, et parfois on voit des gens en sortir et aller vers la maison de parpaing sur laquelle on n’a jamais mis de crépis, les animaux dans les cages, ceux qu’on élève pour se nourrir, les animaux en liberté conditionnelle (celle du jardin), les enfants parfois quand c’est l’été et qui ne relèvent même plus la tête quand le train passe, à cause de l’habitude. Parfois des carcasses de voitures, des silhouettes méconnaissables, attaquées, happées par la verdure, et l’entrelacement des herbes, formant un dôme dans lequel se niche sans doute toute une vie interlope, à peine dérangée par le passage habituel des TER. Sur le bas-côté des lignes de chemin de fer, il y a aussi les jardins ouvriers, les parcelles tenues, celles laissées à l’abandon, de moins en moins au fil des années. Parfois des cabanes dans les arbres près de la ligne (on soupçonne toujours des gamins guettant les trains pour montrer leurs fesses aux regards errants du voyageur occasionnel). Et souvent rien d’autre que des parcelles de terres agricoles et le ciel noueux de l’hiver, le ciel bas, pas menaçant pour deux sous, mais chargé d’un avenir triste et gris. Quand on passe devant les sablières, on découvre que la production de sable ou de gravier a pris de l’ampleur (nouvelles machines pour le tamisage, et ces tapis roulants qui tournent autour des trous d’eau, élargis au fil du temps).

On regarde les volutes des aiguillages, les fils tirés jusqu’à l’infini des destinations ; mais ici le premier arrêt sera le bon. La petite gare, toujours la même depuis les voies.

On est là, près de certains mots, pour en donner d’autres, avec des noeuds cette fois.

Dans le train, on a emporté avec soi le livre, parce que c’est devenu un livre, parce que les mots de la ville vont rencontrer ces ruelles, retrouver ces ambiances, ces visages, ces voitures incessantes, les décorations qui saturent presque toute perspective.

La ville est là, avec ses lendemains de fêtes. On se prépare à la suite : le froid qui revient, le "blanc" qui a déjà remplacé dans les magasins les boîtes de chocolat qu’on commence à solder. Mais les embouteillages de la rue n’en finissent pas. Aucun ne va vers la capitale. On ne prend plus ce chemin-là. Non, on passe devant la cathédrale, la mairie moins pour voir que pour se montrer. Mais qui regarde ? Qui regarde encore les voitures ordinaires succéder aux voitures ordinaires ? Qui regarde rouler au pas ces familles, ces jeunes, ces hommes seuls cigarette et téléphone mobile, en train de jongler ou de se brûler ? Mais ils continuent la danse, ou plus exactement ce manège qui rappelle Jacques Tati.

Et de reprendre quelques images, comme une habitude pour saisir les invariances, les couches anciennes qui ne s’effacent pas, même quand on refait les trottoirs, même si on repense la circulation, même si...

C’est peut-être ici et maintenant que cela commence

#####

#####

C’est sans doute là que cela ne se finit pas

Dans le livre d’autres livres déjà se soulèvent mêlant les poussières de cigarettes aux images perdues [1], le chemin vient toujours butter sur cette porte fermée, cette porte qu’on n’ouvre pas.

En attendant en ouvrir d’autres, en refermer certaines, et penser à la ville comme à un point fixe et aspirant dans sa brutale banalité. On soulève le bitume, à chaque fois qu’on revient, on enlève chaque pavé des places pour tout apprendre des lignes de la ville, de ce qu’elle nous laisse comme oxygène, comme bulle de souvenirs, comme mots possibles. En attendant d’autres livres, d’autres lignes.

On a gratté la ville, relu les directions, cherché des signes dans le disparaisant

à l’angle même d’une rue conduisant au cimetière [2] et d’un cinéma [3] dans le même état.

La ville moderne est celle de l’archéologue... ce serait cela la condition de l’écriture, cette archéologie d’un soi qui serait d’abord cimenté dans la ville. On n’invente rien. De Baudelaire à Benjamin en passant par Aragon, ces premiers arpenteurs ont déjà dit les signes de la ville, leurs déchets, et le fragmentaire, non comme vocation mais comme condition d’existence. On n’en connaît pas d’autre.

Et quand on reviendra dans la ville capitale, rien n’aura changé : d’autres signes, les mêmes, quand on regarde les couches qui apparaissent pour indiquer d’autres chemins au détour du trajet

quand, plus près, on distingue d’autres bifurcations

« La modernité est (...) conçue et éprouvée comme le flux d’un monde intérieur dont les contenus substantiels sont constamment dissous par le mouvement. Cette conception évoque celle de Benjamin, d’un passage, dans la modernité, de l’expérience historique concrète (Erfahrung) à une expérience intérieure vécue (Erlebnis). Dans cette conception est également implicite le fait que ce processus de dissolution de l’expérience entraîne sa fragmentation. » [4]

Ou encore

« Jadis, la rue était le chiffre de la négativité de la modernité, d’une réalité dégradée où régnait une ratio abstraite et toute puissante. Maintenant elle renvoie au contraire à ce qui échappe à la maîtrise de l’homme, à toute saisie rationnelle, à toute intentionnalité. Par le truchement d’une série d’identification, la rue et la ville, dématérialisées, délocalisées, se situent sur le même plan que la caméra-réalité. Dans Theory of Film, de lieux filmiques par excellence, elles sont devenues le lieu du filmique. » [5]

Et puis la ville s’est blanchie, d’un coup. Quand on est revenu, quand on est ressorti, la ville s’est effacée. Et l’on apprend sous la neige qu’il faudra encore attendre.

[1] Un début, une première phrase qui pourrait être : « Ce dont on se souvient d’abord – surtout – c’est de son dos – loin – disparaissant dans la nuit. »

[2] où désormais...

[3] d’autres configurations de villes, encore, des rappels en cascade

[4] David Frisby, « Simmel et le paysage urbain de la modernité », in Le choc des métropoles. Simmel, Kracauer, Benjamin, Editions de l’éclat, 2008, p. 103.

[5] Nia Perivolaropoulou, « Du flâneur au spectateur. Modernité, grande ville et cinéma chez Siegfried Kracauer », in Le choc des métropoles. Simmel, Kracauer, Benjamin, Editions de l’éclat, 2008, p. 142.