Accueil > Articles > 2008 > Marcel Duchamp, Francis Picabia... et moi ! Histoires de poils (L.H.O.O.Q. (...)

Marcel Duchamp, Francis Picabia... et moi ! Histoires de poils (L.H.O.O.Q. etc...)

samedi 8 décembre 2012, par

C’était en 2005, à une époque où mes activités avaient encore un parfum universitaire. Une annonce de colloque avait circulé « Marcel Duchamp et l’érotisme » ; j’avais envoyé une proposition. Et Marc Décimo avait immédiatement accepté ma proposition autour du « poil » chez Duchamp. Il ne me connaissait pas, je n’étais personne (je le reste d’ailleurs) et pourtant il n’avait fait confiance alors qu’il s’agissait d’un colloque important, d’un colloque rare en France sur Duchamp. Pas la peine de dire ma fierté et mes angoisses au moment d’arriver à Orléans début décembre 2005. Accueil impeccable de Marc Décimo (un remerciement renouvelé !) durant ce bref séjour, des signes de sympathie des chercheurs américains et étrangers.

Le texte qui suit est la reprise de ce colloque qui a connu une première publication en anglais, puis une seconde en français aux presses du réel grâce au travail de Marc Décimo (le redire !). Mais avant de laisser place aux digressions autour du poil et de L.H.O.O.Q., je m’attarderai quelques instants sur ma généalogie duchampienne. En somme, comment en arrive-t-on là !

Exercice généalogique

Comment un petit gars de nulle part comme moi a découvert Duchamp ? C’est parfois étrange d’où viennent les ouvertures et les tuyaux… Pour ma part, il faudrait sans doute ne pas faire de tels aveux qui n’ont pas la gloire académique mais qu’importe, non ? Pour ma part, c’est à l’adolescence que j’ai découvert Duchamp via un jeu de société, le trivial pursuit… eh, oui, vers 16 ans, je me souviens de ce jeu, de certaines parties, et de cette carte, cette question qui faisait beaucoup rire les copains : « Qui a créé Fontaine ? ». Réponse : « Marcel Duchamp ». La question était tournée drôlement. Et la réponse semblait incongrue. Cela m’avait intrigué et j’étais parti seul à la recherche de cet inconnu. Je l’ai donc découvert de cette manière, puis j’ai approfondi les choses avec Jean-Pierre Thiébaut qui, prof de philo et bientôt ami, a été pour moi un grand passeur. Je l’ai porté avec moi tout au long de ces années, assez secrètement car, lorsque j’en parlais avec aplomb et sérieux, on se moquait un peu. Etudiant en lettres et en philo à Créteil, puis à Dijon, je suis allé m’inscrire en maîtrise au début des années 1990 en littérature comparée auprès de Martine Courtois. J’arrivais avec une envie autour de Proust, parce qu’à l’époque, je lisais assidument Proust (toujours d’ailleurs… j’ai même réussi, plus tard, à parler de mes deux Marcel autour de la question du retard). Je lui ai présenté mon envie de parler de Proust à partir des bouleversements de l’année 1913, citant notamment Duchamp et Dada. Elle avait gardé cet axe et m’avais dit que Proust, c’était un terrain bouché… et elle m’avait proposé un autre axe d’étude en comparée : « les écrits de Marcel Duchamp et de Francis Picabia ». On était en 1992. Duchamp était au creux de la vague et Picabia, totalement oublié. Je découvrais un champ puissant et passionnant. J’engloutissais la poésie de Picabia, les écrits de Duchamp, la revue 391, je lisais tout ce que je trouvais autour de ces artistes, tout Roussel, et Martine Courtois, qu’elle soit remerciée pour ses bienfaits intellectuels, m’avait prêté comme on aurait confié le Graal, les volumes (introuvables alors) de Jean-Pierre Brisset. Quel choc ! Quel merveilleux choc !

J’avais travaillé passionnément pour cette maîtrise. Martine Courtois m’avait dit de me pas présenter la troisième partie de ce mémoire (c’était trop long, trop philo). Et une semaine avant de partir subir mon service militaire, je soutenais mon mémoire de maîtrise sur Marcel Duchamp et Francis Picabia.

A l’armée, c’est Georges Perec et La Vie mode d’emploi qui m’avait fait tenir. Après… le tumulte de l’existence, de l’intime et une vie de prof de collège perdu au fin fond de nulle part où rare était l’occasion de parler de Duchamp ou de Picabia.

Plus tard, reprenant le fil de l’école (l’universitaire), je m’inscrivais en DEA, puis en thèse en esthétique à Paris I. J’y suis même devenu un peu enseignant (dans le supérieur), mais pour de faux (ATER puis chargé de cours). C’est là que j’ai recommencé avec mes histoires duchampiennes… parce qu’elles n’avaient jamais cessé… et ne cesse d’ailleurs pas. J’avais pu reparler un peu de Duchamp et d’ironie, de poil et d’amitié Dada avec Picabia. Plus tard, encore, par des hasards objectifs, j’ai eu le plaisir et le privilège de croiser puis d’éditer un texte de Carole Boulbès pour publie.net. Carole Boulbès est une grande spécialiste de l’œuvre de Picabia, je l’avais lu, je la lis avec autant d’admiration et suis heureux de ces petites pierres qui ont pour moi une grande importance quand on se souvient comme moi qu’une carte de jeu peut favoriser de telles rencontres. Mais Marcel Duchamp savait y faire avec les jeux de cartes.

Ce texte de colloque, même

« Les signes de la dislocation sont le sceau d’authenticité de l’art moderne, ce par quoi il nie désespérément la clôture du toujours-semblable. L’explosion est l’un de ses invariants. L’énergie anti-traditionaliste devient un tourbillon vorace. »

T. W. Adorno, Théorie esthétique, Klincksieck, 1995, p. 45.

On a longtemps associé l’œuvre de Marcel Duchamp aux thèmes de l’aseptisation ou d’un certain hygiénisme. Sans doute a-t-on trop souvent confondu le rejet d’un corporatisme artistique (la main qui peint, le nez qui sent la térébenthine) à un refus du corps.

Poser ici un paradoxe qui sied à l’œuvre de Duchamp : Duchamp n’aimait pas les poils, ses poils. Il se rasait et rasait le pubis des femmes… Se souvenir ici du jeu de mots (au pluriel) de Rrose : « Abominables fourrures abdominales » et surtout des confidences de Lydie Fischer Sarazin-Levassor, jeune épouse de Marcel Duchamp :

« Un détail d’ordre intime m’amusa beaucoup. C’est le soir avec lequel il guettait sur son corps très soigneusement épilé, l’apparition du moindre duvet pour le faire instantanément disparaître. Il avait une horreur presque maladive de tout poil. Outre qu’il trouvait cela laid et sale, cela, disait-il, est un trop grossier rappel du fait que l’homme, après tout, n’est qu’un animal peu évolué. Pour un peu, il se serait rasé la tête, comme les Russes le font l’été mais il reconnaissait que ce n’était pas seyant. Il avait apprécié que mes cheveux soient coupés extrêmement cours et, finalement, m’invita à suivre son exemple et à procéder à une épilation totale. Pourquoi pas, si cela lui faisait plaisir ? Ce fut une séance mémorable car le produit employé, très efficace, à base de souffre, dégageait une odeur caractéristique qui me poursuivit au moins quarante huit heures ! J’avais beau me baigner, m’inonder de parfum, on aurait pu me suivre à la trace. Lucifer arrivant tout droit des Enfers n’aurait pas été plus décelable que moi ! » [1]

Mais le corps a toujours été très présent dans l’œuvre de Duchamp. Qu’il soit concret ou métaphorique, il y a un corps-artiste qui ne cesse d’exposer ou de jouer avec l’exposition, qui ne cesse, en somme, de s’exposer.

Plutôt que de suivre une analyse dualiste, ce travail cherchera un cheminement dialectique s’éloignant des affirmations rebattues d’une mort de l’art ou de l’artiste (la fin du travail et de la fabrication). Il s’agira de montrer, avec l’érotique duchampienne, comment la modernité ouvre un changement de logique, une transformation du paradigme, un écart et une forme de « subversion subtile » (pour reprendre une expression de Roland Barthes). Ainsi, comme on le sait, le « n’importe quoi » duchampien ne se fait pas n’importe comment ni n’importe quand. Il désigne plus certainement une puissance de réversibilité, celle qui travaille sur les contradictions, permet d’envisager des chausse-trappes et d’organiser des contre-pieds. Aux échecs, on appelle cela le gambit. C’est en ce sens que la problématique du poil dans l’œuvre de Duchamp ouvre une complexe brèche érotique, un mouvement oblique et en retard, brèche dans laquelle l’ombre de Rrose Sélavy viendra constamment se rappeler à notre bon souvenir.

Avant d’interroger plus spécifiquement L.H.O.O.Q. qui articule de nombreuses questions historiques et esthétiques, il importe d’abord de revenir sur les enjeux particulier du thème du poil dans l’histoire de l’art et des représentations afin d’en souligner les aspects subversifs ainsi que son importance pour la modernité.

Du poil en général, à l’art moderne en particulier

Le mot poil désigne l’ensemble de la production épidermique visible (cheveux compris). Les différents éléments qui composent le système pileux recouvrent une sémiologie et une symbolique aussi fortes que variées. La multiplicité des sources historiques et mythologiques engagent des enjeux individuels et collectifs, sociaux, politiques ou religieux, ainsi que des formes de contestations. De la barbe à la moustache en passant par la chevelure, le poil implique des enjeux de civilisation complexes et contiennent une véritable dimension érotique. Le poil pubien y prend sans doute la place décisive car il est à la fois un identifiant et un stimulant : c’est en effet un indice optique et le signe du développement corporel, celui d’une maturité sexuelle.

Mais d’une manière générale le poil a une très forte connotation négative car il renvoie d’abord à l’animalité. C’est cette bestialité du corps qui conduit Georges Bataille à dire, par exemple, qu’un « homme, une femme sont en général jugés beaux dans la mesure où leurs formes s’éloignent de l’animalité. […] La beauté de la femme désirable annonce ses parties honteuses : justement ses parties pileuses, ses parties animales. L’instinct inscrit en nous le désir de ses parties. Mais au-delà de l’instinct sexuel, le désir érotique répond à d’autres composantes. La beauté négatrice de l’animalité, qui éveille le désir, aboutit à l’exaspération du désir et à l’exaltation des parties animales. » [2]

L’érotisme bataillien de la culpabilité et de la souillure porte la trace d’une bestialité rejetée et d’une sensualité honnie. Car le poil renvoie d’abord dans une tradition chrétienne à la bestialité : de la Bête aux bêtes, des bêtes à la bêtise. La sensualité liée au poil est marquée par le péché ou la faiblesse. Le poil symbolise donc un retour au bestial. Il désigne une corporéité qui ne peut échapper à sa nature primitive, c’est-à-dire une nature animale. Léo Steinberg, s’interrogeant sur la représentation du sexe du Christ dans la peinture de la Renaissance, ne pose pas directement la question de l’absence de pilosité dans les représentations de Jésus. Mais il cherche à souligner les enjeux liturgiques liés à une telle représentation : « L’humanation de Dieu a pour conséquence que celle-ci assume la sexualité, au même titre que la mortalité. […] [L]a vérité de l’Incarnation étant célébrée, le sexe du nouveau-né constitue un signe démonstratif. […] Délivré du péché et de la honte, la liberté avec laquelle nous est montré le membre sexuel du Christ annonce cette innocence primitive qui a été perdue par Adam. Nous pouvons dire que les Christ nus – sur la croix, morts ou ressuscités – sont, comme l’Enfant-Jésus dans sa nudité, non pas honteux, mais parfaitement, littéralement, ‘é-hontés’. » [3] Il s’agit ici d’Adam qui n’aurait pas découvert la nudité sexuelle d’Ève, c’est-à-dire un homme qui n’aurait pas vu ses poils pubiens. Ainsi, répondant à « la conception du corps humain comme système hiérarchique » [4], le torse et les parties génitales du Christ quand elle apparaissent sont imberbes tandis que l’iconographie du Diable représente un être clairement poilu et extrêmement hirsute. La tradition picturale occidentale hérite de ce dualisme en effaçant toute trace de poil pubien voire de sexe (comme c’est le cas pour les représentations d’Adam et Ève par exemple). Cette tradition est donc celle d’un sexe chauve, d’un sexe masculin dans sa plus simple expression organique et d’un sexe féminin sans vulve ni poils.

La modernité vient renverser cette tradition et interrompre les formes conventionnelles qui présidaient à la représentation du corps. C’est d’abord une conscience de la dégradation et de la fin des modèles qui désigne l’énergie d’une modernité qui tourne définitivement le dos aux formes de l’idéal. La modernité baudelairienne se confronte aux consciences policées de son temps en introduisant dans son univers poétique la vie quotidienne, la banalité, la laideur, la sexualité et l’absence de rédemption. La chevelure et les poils deviennent alors des signes de renversements esthétiques et de scandales.

La date de 1863 est sans doute le moment le plus visible d’un tel bouleversement [5]. Olympia de Manet, peint à cette date et présenté au salon de 1865, est le tableau qui marque l’entrée dans une nouvelle forme artistique dans laquelle la « peinture [est] sans autre signification que l’art de peindre » [6]. Au moment du scandale suscité par l’œuvre, Baudelaire écrira à Manet : « Vous n’êtes que le premier dans la décrépitude votre art. » C’est là la place intenable et nécessaire de la modernité. Elle renverse les aspirations à l’harmonie ou à la perfection pour un geste artistique fragile et audacieux, dans un monde vidé de toute idéalité. La décrépitude est donc celle d’un corps offert dans sa nudité et dans l’imperfection sensuelle d’une chair qui se dérobe tout en s’imposant au regard. Le corps est ici et maintenant. Il n’appartient plus à une quelconque idéalisation inspirée du modèle grec ou d’une mise en scène pompier de vieilles mythologies (se souvenir d’autres nus des contemporains de l’œuvre de Manet comme La Source d’Ingres commencée en 1820 et achevée en 1856 et surtout de la Naissance de Vénus de Cabanel de 1863). Ce qui scandalisa dans le tableau de Manet, c’est la présence d’un corps quotidien que le spectateur pouvait reconnaître en tant que tel. Si le sexe de la femme est négligemment caché par cette main évocatrice, et si le chat noir peut être une métaphore de la toison pubienne, ce n’est pas ce qui relève du fantasme ou de la projection qui nous intéresse. La nudité nouvelle apparaît avec les poils des aisselles peints par Manet. Ce scandaleux « effet de réel » souligne le passage du nu à la nudité selon les termes d’Alain Roger, c’est-à-dire une subversion radicale de l’idéalité du « Nu (concept de l’art) comme rapport esthétique à la nudité (concept de la nature). » [7] Le nu mythologique d’un Cabanel est balayé par la mise en scène de la chair et par la mise en scène du regard du spectateur devant cette représentation d’un corps de femme, d’un corps humain souligné jusque dans ses traits les plus triviaux. Cette nudité scandalise l’habitude d’un monde bourgeois, reposant sur la conformité et l’apparence idéale et harmonieuse des formes. L’imperfection et l’actualité du monde contemporain de Manet est également bousculé par les toiles de Courbet, celles d’un monde désormais vidé d’idéalité : Jo, peinte dans Femme nue au chien en 1861-1862, ou La femme à la vague en 1868, deux tableaux mettant le spectateur en présence d’une image dés-idéalisée, d’une chair imparfaite et pleine, marquée par la banalité du quotidien tels ces pieds nus sales et noircis, ou encore l’abondante pilosité rousse des aisselles. Les poils viennent donc scandaleusement désigner un corps vivant et organique [8].

C’est en ce sens que l’œuvre de Marcel Duchamp est l’héritière de ce moment pictural, non pas de leur peinture mais de l’esprit de révolte qui souffle dans leurs gestes artistiques. Le thème du poil accompagne toute l’œuvre de Duchamp et souligne toujours une dimension subversive et érotique (tant sur le plan plastique, qu’esthétique ou idéologique).

Marcel Duchamp & quelques aventures de poils

Avant d’envisager les enjeux du poil dans l’œuvre de Duchamp comme forme de modernité et comme interrogation d’un corps érotique, qu’on me permette de me mettre sous la protection de Rabelais en rappelant la définition polysémique du mot coquecigrue que l’on peut lire dans Gargantua (chapitre 49) et Pantagruel (chapitre 11 et 12).

La coquecigrue est d’abord une image rhétorique désignant une absurdité et une baliverne (renvoyant ici aux boutades et aux enjeux qui se dessinent au-delà des jeux apparents).

Mais la coquecigrue est également un animal chimérique. Comment ne pas penser à Rrose Sélavy, à son rôle fondamental dans cette histoire du poil chez Duchamp ? Attention je ne parle pas strictement de cet animal mêlant lion chèvre et dragon, je parle d’une forme étrange et floue qui serait plutôt une légende si l’on veut bien se souvenir que légende (legenda) signifie « ce qui doit être lu »… or les jeux de mots de Rrose demandent à être lus.

Enfin, la coquecigrue désigne, chez Rabelais, le sexe de la femme.

La représentation du corps et du sexe structure une large partie de l’œuvre de Marcel Duchamp. Des premiers tableaux aux dernières interventions et installations, on pourrait faire une longue liste d’œuvres dans lesquelles le poil occupe une place singulière. Cet inventaire permettrait de souligner une double (voire une triple) présence du poil : présence de représentation du poil (travail de présence/absence), présence effective de poils (et présence métaphorisée). La place du poil est donc décisive dans l’érotisme duchampien car il désigne une tension et une réversibilité entre le montré et le caché c’est-à-dire entre la forme et son envers (plutôt que la forme et son contraire… un enjeu de dialectique et non de dualisme). Georges Didi-Huberman parle à ce sujet d’une « intrication toujours « érotique » de la forme et de sa contre-forme » [9]. Il y a chez Duchamp un tel balancement entre une présence et une absence de poil (de la chevelure aux poils pubiens, de la représentation pileuse à son absence, des poils réels aux poils représentés). Il désigne une inquiétude, peut-être une aporie, en tout cas une énigme toujours interrogée entre le nu et la nudité. Mais cette question du poil exprime surtout l’esprit Dada dans l’œuvre de Duchamp. L’influence du geste Manet-Courbet est cette volonté de briser les liens du goût, du bon goût, de la beauté et de l’harmonie formelle. L’énergie de Dada et les nouveaux rapports artistiques qu’elle instaure viennent saper la tradition et les fondements esthétiques des Beaux-Arts. L’esprit de renversement, de remise en cause et de subversion subtile qui marque l’œuvre de Duchamp, appartient bien à la contestation et à l’insurrection de Dada. C’est une protestation profonde contre les valeurs établies et les conventions de la culture, un penchant définitif pour le mauvais goût et plus sûrement pour l’absence de goût. Enfin, c’est surtout un anti-dogmatisme qui fait que Dada est moins un -isme qu’une forme libre et libertaire de la modernité. C’est en ce sens que le poil duchampien souligne l’esprit de cette insoumission propre à Dada.

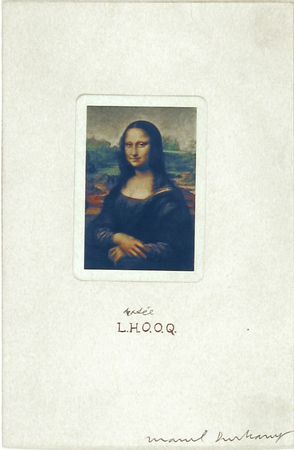

Il y aurait mille liens à tisser ou à boucler dans l’œuvre de Duchamp pour justifier ces considérations pileuses. Si l’on réservera l’essentiel des remarques suivantes à l’emblématique L.H.O.O.Q., il faut pourtant évoquer quelques pistes pour l’avenir en commençant par rappeler la relation qui existe entre la tonsure étoilée et la naissance de Rrose Sélavy en 1921 (ainsi que le rôle central de la photographie dans cette affaire). On pense également à la pilosité postiche d’Adam/Duchamp ou à celle cachée d’Ève en 1924 dans Relâche. Cette séquence cinématographique, reliée ultérieurement aux Morceaux choisis de 1968, s’articule aux moules des années cinquante comme Feuille de vigne femelle (1950). Ce moule n’est également pas sans rapport avec L.H.O.O.Q. rasée, Rrose et Étant donnés. Signalons aussi l’identité du faune mousseux qui apparaît sur l’Obligation, les jeux de mots de Rrose qui regorgent d’allusions pileuses, ou encore les divers travestissements duchampiens qui sont autant de marques de son esprit Dada. C’est enfin cet esprit qui imprègne l’amitié liant Marcel Duchamp et Francis Picabia. C’est l’esprit commun que l’on retrouve dans l’aventure de l’emblème érotique qu’est L.H.O.O.Q., œuvre décrite ainsi par Marcel Duchamp lui-même : « Cette Joconde à moustache et à bouc est une combinaison readymade / dadaïsme iconoclaste. L’original, je veux dire le readymade original, est un chromo 8 par 5 (pouces), bon marché au dos duquel j’écrivis quatre [sic] initiales qui, prononcées en français, composent une plaisanterie très osée sur la Joconde. » [10]

L’œuvre de Duchamp vient interrompre la circulation d’une image devenue emblématique et sacrée. C’est au sacré et au goût de la tradition qu’il s’attaque. Il opère un double passage du sacré au profane via une certaine profanation. S’il détourne l’image iconique de Léonard et finalement de tout l’art rétinien, son geste transgressif s’appuie sur un support ordinaire (une copie reproduite industriellement, un torchon, une carte à jouer ou un timbre poste). Le support est profane. L’objet est ordinaire et le geste duchampien vient tourner le dos au caractère sacré de l’image.

Quels sont les gestes de Duchamp ? Dessiner une moustache et un bouc sur une reproduction de la Joconde, puis donner un titre à la nouvelle image et signer l’ensemble. Duchamp éloigne l’œuvre de Léonard par un geste artistique en forme de boutade, par un titre, un jeu de mot phonétique venant prolonger le geste plastique. L’énoncé est donc aussi important que le geste iconoclaste car il questionne autant les fondements de l’art que le geste dada qui a germé dans l’art lui-même. L’idée duchampienne prend le pas sur le reste, faisant un croche-pied au beau par une critique ironique sans réserve. La coquecigrue L.H.O.O.Q. crée donc un être chimérique. Duchamp interroge sa sexualité par ce dessin et par ce titre qui tous deux convergent vers une question de poil.

Mais cette histoire (pileuse) à rebrousse-poil de la tradition ne s’arrête pas là. Outre les nombreux prolongements dans l’œuvre de Duchamp, les ramifications du geste L.H.O.O.Q. soulignent une amitié et un esprit artistique avec Picabia. S’il est ici important de faire le point sur la paternité du calembour, c’est non seulement pour déplier la profondeur de cette relation mais aussi pour l’articuler aux enjeux esthétiques du titre chez Duchamp.

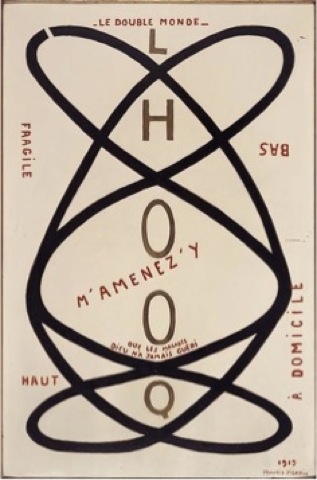

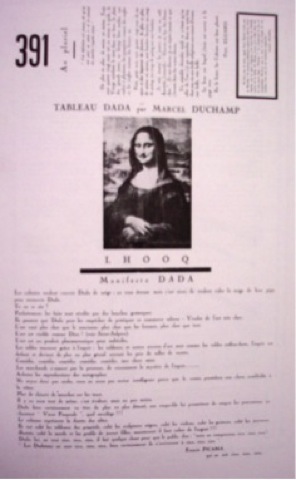

L’origine plastique de L.H.O.O.Q. a été longuement discutée. L’absence de source décisive convoque alors de multiples hypothèses. Lorsque Duchamp revient à Paris en 1919, il s’installe chez Picabia, où il fréquente le groupe des jeunes dadas français. En 1919, Duchamp réalise L.H.O.O.Q. tandis qu’en janvier 1920 (le 23), Picabia expose Le double monde portant l’inscription « LHOOQ ». Le 27-29 mars de la même année paraît le numéro 12 de la revue de Picabia 391 avec en couverture L.H.O.O.Q. de Duchamp.

Michel Sanouillet pense que l’origine du calembour est à chercher du côté de Picabia [11]. L’auteur de Dada à Paris rappelle que Le double monde est achevé en 1919 alors que Duchamp habite chez Picabia. L.H.O.O.Q. serait apparu à la même époque sous l’influence de Picabia. Marc Le Bot [12] et Timothy Binkley [13] soutiennent la même thèse mais l’auteur anglo-saxon mélange les différentes versions. Quant à Fernand Drijkoningen [14], il estime que Picabia cite Duchamp mais ce commentateur commet des erreurs de dates, ce qui réduit la portée de son affirmation.

En revanche, pour Robert Lebel [15] comme pour Carole Boulbès [16], la paternité du calembour est duchampienne. On privilégiera ici cette piste pour plusieurs raisons. La poésie de Picabia, antérieure et postérieure, ne s’inspire pas de ces jeux phonétiques. Seuls le ratcirculaire (janvier 1920) et Tabac (1924) [17] citent Le double monde. Il n’y a chez lui aucune influence de la poésie phonétique ou bruitiste qu’il n’a pas manqué de croiser lors de son séjour à Zurich en 1918. Par ailleurs, 391, qui révèle presque immédiatement les évolutions de Picabia, montre qu’il ne suit pas cette orientation.

En revanche, l’œuvre de Duchamp s’ancre très tôt dans cette problématique du langage : la Boîte verte et « les mots premiers », les readymades et le langage manipulé. Mais c’est surtout la naissance de Rrose Sélavy en 1920 qui plaide en faveur de Duchamp. Rrose apparaît pour la première fois sur la scène artistique dans L’Œil Cacodylate avec le jeu de mots « PI QU’HABILLA RROSE SÉLAVY ». Ceci souligne la proximité entre les deux hommes et renforce l’idée d’un Duchamp suivant cette voie du langage, approfondie dans chacune de ses œuvres ultérieures. Enfin, la couverture du douzième numéro de la revue 391 semble attester la paternité duchampienne… mais d’une manière très dada. C’est sans doute ici que l’effet « rebrousse-poil » prend tout son essor.

Enfin, Francis M. Naumann a écrit des pages décisives autour de L.H.O.O.Q., notamment un article paru dans le numéro 3 de la revue Étant donné [18]. Les remarques qui suivent lui doivent beaucoup. Elles cherchent plus modestement à en prolonger certains aspects autour de cette problématique du poil à partir des différentes étapes ramifiant les variations de cette œuvre de Duchamp.

(Première étape)

C’est la réalisation de L.H.O.O.Q. de Marcel Duchamp en 1919.

(Deuxième étape)

Il s’agit de l’épisode de la couverture de la revue 391 de Francis Picabia. Les 27-29 mars 1920, le numéro 12 de la revue parait. On découvre en couverture LHOOQ avec la mention « Tableau Dada par Marcel Duchamp » [19]. Picabia, qui en avait préalablement demandé à Duchamp l’autorisation, semble ne se souvenir que très partiellement de l’œuvre de Duchamp puisque cette « Joconde » n’a qu’une paire de moustaches. C’est une première variation. Volontaire ou non, nous sommes devant une sur-rectification du readymade rectifié de Duchamp. La reproduction de la reproduction devient une nouvelle production (une nouvelle non-production). La vraie-fausse reproduction de Picabia alimente les enjeux ironiques du geste duchampien. Il prolonge également sa valeur subversive ainsi que la communauté d’esprit des deux hommes et le goût de Duchamp pour l’altération, le hasard, l’oubli et le dysfonctionnement. Une dernière perspective plastique et typographique permet de souligner le lien qui s’établit entre les deux artistes. Outre la barbiche oubliée, Picabia ne met pas de point entre les différentes lettres du jeu de mot. Cette absence de points que l’on retrouve dans Le double monde de Picabia, Marcel Duchamp la respectera systématiquement dans les copies de Picabia que l’on retrouvera dans la cinquième étape. Et ici de formuler une hypothèse : c’est le point qui indiquerait un point de vue (de Duchamp et de Picabia). Le point serait ici l’exacte contradiction, l’exact renversement du point d’ironie, ineptie rhétorique (signe de ponctuation inventé par Alcander de Brahm pour signaler au lecteur les passages ou les phrases ironiques d’un ouvrage ou d’un article, définition attestée par le Larousse du XXe siècle de 1932). Le clignotement des points de L.H.O.O.Q. serait le véritable signe de l’ironie dada des deux compères.

(Troisième étape)

Penchons-nous désormais sur les variations de L.H.O.O.Q. par Duchamp lui-même.

En 1930, lors de l’exposition de collages, La peinture au défi (mars 1930) organisée par Aragon pour la galerie Goemans (Paris), Duchamp propose une deuxième version de L.H.O.O.Q., non pas sur une carte postale mais sur une reproduction en couleur de la Joconde (65x48).

En 1955, L’envers de la peinture est un readymade rectifié composé d’un torchon portant une reproduction de la Joconde de Léonard. Duchamp y ajoute une moustache, une barbiche, une palette et un pinceau (73x43).

En septembre 1964, Duchamp accepte de faire une nouvelle version de L.H.O.O.Q. pour accompagner la publication à tirage limité Marcel Duchamp, propos et souvenir proposée par Arturo Schwarz. Duchamp « dessina au crayon une barbe et une moustache à une autre reproduction de Mona Lisa, couvrit les lettres imprimées au coin inférieur gauche avec de la gouache, et ajouta le titre, également au crayon, en bas au centre sous le titre imprimé de la peinture de Léonard. Duchamp signa 35 exemplaires de ce nouveau readymade, dont l’un était inséré dans chaque volume numéroté du texte de De Massot ; trois autres versions signées mais non numérotées du readymade accompagnaient les volumes réservés à l’artiste, à l’auteur et à l’éditeur », rappelle Paul B. Franklin [20].

(Quatrième étape)

En 1941, Marcel Duchamp illustre un poème. Il s’agit du pochoir La moustache et la barbe de LHOOQ, publié en frontispice d’un poème de Georges Hugnet, poème intitulé Marcel Duchamp.

(Cinquième étape)

Marcel Duchamp retrouve les « copies » de Francis Picabia.

Jean Arp possédait la « copie » de L.H.O.O.Q. par Picabia. Duchamp, en retrouvant chez Arp cette œuvre, n’a pas hésité à lui rajouter une barbiche (oubliée), en accompagnant son geste de la note suivante : « Moustache par Picabia et barbe par Duchamp » [21].

Mais Jean Arp devait posséder un second dessin de la « copie » de L.H.O.O.Q. [22] puisqu’on recense une autre variation d’avril 1942 de la Joconde moustachue de Picabia. Sur cette dernière, Duchamp n’a rien retouché. Mona Lisa est moustachue mais sans barbe. On peut cependant lire quelques ajouts duchampiens : sous le dessin et encadrant la légende, les lettres « LH » à gauche de la légende et les lettres « OQ » à sa droite. Le premier « O » a, quant à lui, glissé sous la légende (une référence plastique indirecte au tableau de Picabia). Suit le nom « MARCEL DUCHAMP » en majuscules. Enfin, en biais et au coin droit, Marcel Duchamp ajoute à la main, au-dessus de sa signature, « Pour copie non-conforme » et date « avril 42 ».

Cette nouvelle étape de l’œuvre signe définitivement cette longue amitié dans cette sur-sur-rectification du readymade. Elle est décomposée en deux variations de présence et d’absence de barbe sur l’œuvre absente de Léonard. La problématique de la copie et de la reproduction d’une œuvre trouve ici un prolongement décisif.

(Sixième étape)

En, 1965, Marcel Duchamp redistribue le jeu et entame une nouvelle partie avec L.H.O.O.Q. rasée.

Il s’agit d’une carte à jouer (8,8 par 6,2 cm) montée sur papier (21x13,8 cm). Tirée à une centaine d’exemplaires, cette œuvre sert de carte d’invitation à l’exposition « Not seen and/or Less seen of/by Marcel Duchamp-Rrose Sélavy 1904-64, Mary Sisler collection » chez Cordier et Ekstrom à New York en janvier 1965. Une fois de plus le lien entre L.H.O.O.Q. et Rrose Sélavy s’affirme dans le titre de l’exposition, ainsi que dans le jeu sur la présence et l’absence. Du titre de l’exposition au rasage de Mona Lisa (qui prépare sans doute Étant donnés : 1) la Chute d’eau, 2) le Gaz d’éclairage), les enjeux érotiques sont toujours travaillés à partir d’une réversibilité qui fonde un nouvel écart. Si résonnent tous les soubresauts des différentes variations de L.H.O.O.Q., c’est également la question de la reproduction des images que Duchamp prolonge ironiquement en redonnant à la reproduction de Mona Lisa sa figure native. L’inscription-titre de Duchamp souligne qu’une fois de plus, il n’est pas question de Léonard dans cette nouvelle affaire de poils mais de renversement de l’apparence visuelle des images sur les objets de consommation. C’est également une critique implicite de certaines formes de l’art contemporain comme la tendance très warholienne de démultiplication des signes culturels.

(Septième étape)

Vers 1967, Marcel Duchamp intervient amicalement pour Monique Fong sur un timbre poste :

« C’est arrivé presque par hasard. Mon mari collectionne les timbres. Un jour qu’il regardait sa collection pour se détendre, il a remarqué un timbre allemand non-oblitéré, émis en l’honneur du cinq-centième anniversaire de Léonard de Vinci (1952). Il connaissait mieux Duchamp depuis notre déménagement à New York ; il a donc fait un rapprochement entre ce timbre et L.H.O.O.Q. et a eu la brillante idée de demander à Duchamp de le signer. Nous avons collé ledit timbre sur un morceau de carton et nous l’avons apporté à Duchamp qui l’a signé au stylo à bille – « Pour Monique / Marcel Duchamp ». Je l’ai mis dans un drôle de cadre de laboratoire trouvé dans une brocante et c’est tout. » raconte Monique Fong à Paul B. Franklin [23].

(Une étape intermédiaire en hypothèse complémentaire)

En 1946, une date où l’on rencontre quelques poils dans une Boîte-en-valise (numéro XIII/XX).

En 1946, Duchamp fabrique pour Matta une Boîte-en-valise. Il y insère un « énigmatique portrait inframince constitué seulement de quelques touffes : cheveux en haut, poils d’aisselle au milieu, poils pubiens en bas, tous scotchés au revers d’un plexiglas transparent » [24]. Outre les rapprochements que l’on peut établir avec le Grand Verre (n’oublions pas les tubes capillaires) ou le pochoir de 1941, il importe de souligner la présence effective de poils dans le travail de Duchamp et pas seulement leur image sur des photographies ou leur forme dessinée. Cette dernière rencontre ébranle définitivement l’idée d’une œuvre duchampienne aseptisée. Enfin, ce portrait inframince rappelle le rêve d’un transformateur duchampien cité ci-dessous :

« Transformateur destiné à utiliser les petites énergies gaspillées comme :

l’excès de pression sur un bâton électrique.

l’exhalaison de tabac.

la poussée des cheveux, des poils et des ongles.

la chute de l’urine et des excréments.

le mouvement de peur, d’étonnement, d’ennui, de colère.

le rire.

la chute des larmes.

les gestes démonstratifs des mains, des pieds, des tics.

les regards durs.

l’étirement, le baillement, l’éternuement.

le crachement ordinaire et de sang.

les vomissements.

l’éjaculation.

les cheveux rébarbatifs, l’épi.

le bruit du mouchage, le ronflement.

l’évanouissement.

le sifflage, le chant.

les soupirs, etc. … » [25]

Reste à savoir qui se cache derrière cette transparence pileuse alors qu’en 1946 débute le travail de Duchamp sur Étant Donnés, œuvre de l’absence de toison pubienne. Les poils pubiens qui apparaissant dans ce portrait érotique pourraient être l’ombre portée de ce jeu de mots de Rrose : « Question d’hygiène intime : Faut-il mettre la moelle de l’épée dans le poil de l’aimée ? ». Ce jeu de mots est d’abord publié dans Le Cœur à Barbe en 1922, puis dans le recueil publié en 1939, Rrose Sélavy, sur-titré « Oculisme de Précision » et sous-titré « Poils et coups de pieds en tous genres ». Dans chaque geste de Duchamp se niche sa contre-forme et l’écho d’un possible toujours à venir. C’est en ce sens que le thème du poil articule obliquement toutes les coquecigrues duchampiennes.

[1] Lydie Fischer Sarazin-Levassor, Un échec matrimonial, le cœur de la marié mis à nu par son célibataire même, Dijon, Les presses du réel, 2004, p.69-71.

[2] Georges Bataille, L’érotisme, les Éditions de Minuit, Paris, 1995, p.159.

[3] Léo Steinberg, La sexualité du Christ dans l’art de la Renaissance et son refoulement moderne, Gallimard, Paris, 1987, p. 42.

[4] Idem, p. 175.

[5] Une analyse plus complète permettrait sans doute de multiplier les pistes chez Degas ou Toulouse-Lautrec (et même Caillebotte comme nous l’a signalé Philippe Dagen). Le souci est ici de tracer quelques grandes lignes d’analyses et d’articulations.

[6] Georges Bataille, Manet, Paris, Éditions Albert Skira, 1994, p. 35.

[7] Alain Roger, Nus et paysages, Aubier, Paris, 1978, p. 56.

[8] On pourrait également signaler qu’en 1830 La Liberté guidant le peuple de Delacroix montrait également cette pilosité des aisselles mais dans l’ambiguïté du jeu allégorique.

On évite ici d’évoquer l’œuvre de Courbet L’origine du monde dont la connaissance visuelle a toujours été très problématique comme le rappelle Bernard Teyssèdre dans Le roman de l’Origine (Gallimard, Paris, 1996).

[9] Georges Didi-Huberman, L’empreinte, Éditions du Centre Georges Pompidou, Paris, 1997, p. 159.

[10] Marcel Duchamp, Duchamp du signe, op. cit., p. 227.

[11] Michel Sanouillet, Dada à Paris, Paris, Flammarion, Paris, 1993, note 60, p.152.

[12] Marc Le Bot, Picabia et la crise des valeurs figuratives, Klincksieck, collection le signe de l’art, Paris, 1968, p.173.

[13] Timothy Binkley, « ‘Pièces’ : contre l’esthétique », traduit de l’anglais par Danielle Lories in Esthétique et poétique, articles réunis par Gérard Genette, Seuil, collection Point-essais, Paris, 1992, p. 56.

[14] Fernand Drijkoningen, « un tableau-manifeste de Picabia : le double monde », dans Avant Garde II, Marcel Duchamp, Amsterdam, 1989, p.100.

[15] Robert Lebel, Sur Marcel Duchamp, Belfond, Paris, 1985, note 1, p. 91.

[16] Carole Boulbès, Picabia, le saint masqué, Jean-Michel Place, Paris, 1998, p. 32.

[17] Francis Picabia, Écrits, deux tomes, textes réunis et présentés par Olivier Revault d’Allonnes et Dominique Bouissou, Belfond, Paris, 1975 pour le tome I et 1978 pour le tome II, p. 187 pour Le ratcirculaire dans le tome I et p. 141 pour Tabac dans le tome II.

[18] Francis M. Naumann, « L.H.O.O.Q. de Marcel Duchamp : la fabrication d’une réplique originale », dans Étant donné, n° 3, octobre 2001, p.149-150.

[19] Francis Picabia, 391, réédition intégrale présentée par Michel Sanouillet, Terrain vague. Losfeld / Pierre Belfond, Paris, 1975, p. 79.

[20] Paul B. Franklin, « Portrait d’un poète en homme bi : Pierre de Massot, Marcel Duchamp et l’héritage Dada », in Étant donné, n° 2, 2000, p. 66.

[21] Cité dans Michel Sanouillet, Picabia et 391, Le terrain vague. Éditions Losfeld, Paris, 1960, p. 113. « Dans une librairie, bien des années plus tard, Arp découvrit par hasard sa reproduction de la Joconde retouchée par Picabia ; lorsqu’il rencontra de nouveau plus tard Duchamp, il la lui montra. Duchamp dessina la barbe manquante et inscrivit en bas : ‘Moustache par Picabia, barbe par Marcel Duchamp’ » dans A. Schwarz, The Complete Works of Marcel Duchamp, Harry N. Abrams, 2 éd. révisée, New York, 1970, p. 476… cité par Francis M. Naumann, L’art à l’ère de la reproduction mécanisée, Hazan, Paris, 1999, p.25.

[22] Francis M. Naumann dans son article « L.H.O.O.Q. de Marcel Duchamp : la fabrication d’une réplique originale » confirme l’existence des deux copies, infléchit la piste de la librairie et précise les circonstances (hypothétiques) de l’acquisition des deux versions par Jean Arp : « Au printemps 1942, afin d’échapper à la traque des troupes allemandes, Arp fit le voyage de chez lui à Grasse jusqu’à Paris dans le coffre de la voiture de Jeannine Picabia. Jeannine était la fille de Francis Picabia et il se peut que ce soit par son intermédiaire que Jean Arp ait découvert et acquis deux versions de L.H.O.O.Q. par Picabia ». Francis M. Naumann, « L.H.O.O.Q. de Marcel Duchamp : la fabrication d’une réplique originale », dans Étant donné, n° 3, octobre 2001, p. 149-150.

[23] Paul B. Franklin, « Conversation avec Monique Fong » (entre mars 1999 et mars 2000), Étant donnés, n°3, octobre 2001, p. 10.

[24] Georges Didi Huberman, L’empreinte, Paris, Édition Centre Georges Pompidou, 1997, p.170 (p.174 pour la reproduction) ou Marcel Duchamp, Work and life, edited and introduced by Pontus Hulten, texts by Jennifer Gough-Cooper and Jacques Caumont, The MIT Press, Cambridge, Massachussetts, p. 143.

[25] André Breton, « Marcel Duchamp », dans Anthologie de l’humour noir, Sagittaire, Paris, 1940, p.225.{}